アンチエイジングとは|老化が進む原因と15の老化防止方法を解説

キレイな人はもうはじめています!自然体で若々しくいるために1日でも早いエイジングケア(※1)を取り入れませんか?

鏡を見るたびにため息が出てしまう...

表情までどんよりしていて、なんだか元気も出ない...

いつまでも若々しく、健康的にキレイでいたいなら、早めのエイジングケア(※1)が必要です!毎日コツコツ継続することが、若々しさの維持につながります。

エイジングケア(※1)を習慣化するなら、毎日続けやすいサプリメントで、身体の内側からケアをしましょう。

美容・健康のために、インナーケアの新習慣をスタートしませんか?

※1年齢に応じたお手入れ

目次

アンチエイジングとは、老化を防止して若々しさを維持することです。健康や医療と、美容の分野の両方で用いられています。

アンチエイジングに取り組む場合、老化が進む原因を理解し、対策をおこなうことが大切です。セルフケアでもできることが多いため、今日からはじめることもできます。

【アンチエイジングのためのセルフケア】

- 食事を改善する

- 運動を習慣化する

- 生活習慣を改善する

- 適切なスキンケアをおこなう

どのようなセルフケアがあるのかを知り、すぐに取り入れられるものからはじめていきましょう。

本記事では、アンチエイジングの基礎知識や老化が進む原因を解説し、セルフケアによるアンチエイジングの方法を詳しく解説しています。

また、セルフケアにプラスしておこなう美容のアンチエイジング方法も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

アンチエイジングとは老化を抑えて若々しくいること

アンチエイジングとは、日本語に訳すと「抗加齢」「抗老化」となり、老化を防止して若々しさを維持することを意味します。

アンチエイジングという言葉は健康や医療の分野と、美容の分野で使われます。それぞれの分野ごとにどのような意味で用いられるのかについて解説します。

健康・医療におけるアンチエイジングの意味

健康・医療の分野では、「アンチエイジング医学」というものがあります。アンチエイジング医学は、生活習慣を改善して元気に長寿を享受することを目指す医学です。

アンチエイジング医学は、医療のさまざまな領域で注目されており、健康な人を更なる健康へ導く予防医学ともいえます。

美容におけるアンチエイジングの意味

美容におけるアンチエイジングは、肌の弾力や潤いの減少などによる「見た目の老化」を遅らせることです。

老化に伴うさまざまな肌のトラブルを、予防したり減少させたりして、若々しさを維持することを指します。

アンチエイジングはいつ頃からはじめるべき?

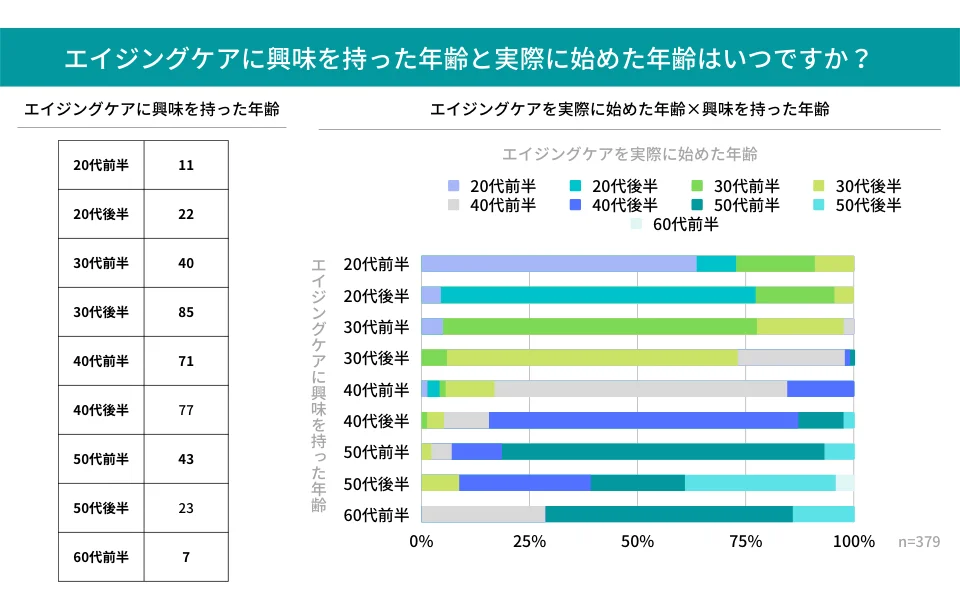

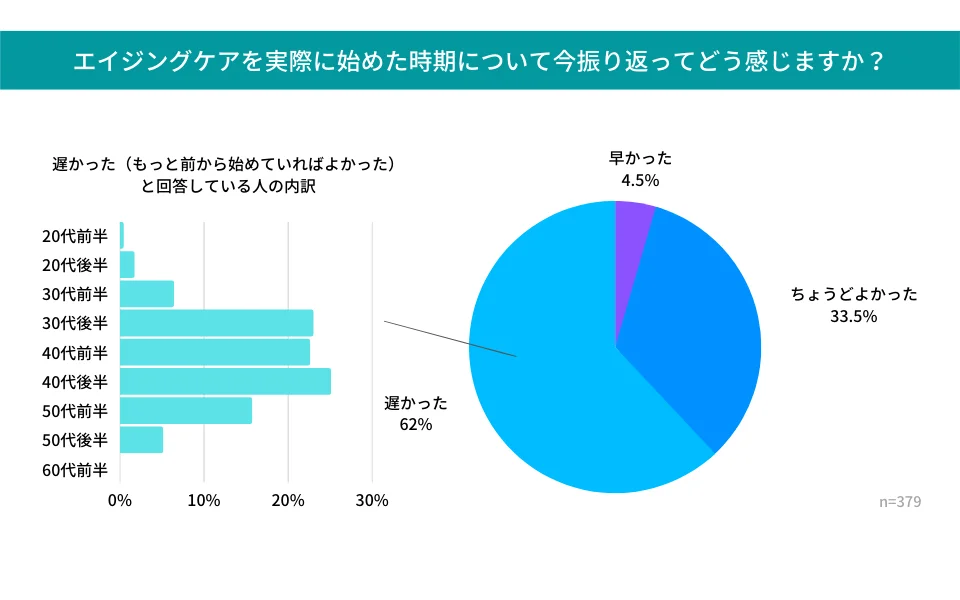

在宅医療支援サービスを提供している株式会社プロアスが調査した、エイジングケアに関する調査によると、エイジングケアに興味を持った年齢は30代後半がもっとも多かったものの、実際始めたのは40代前半が多いという結果となりました。

また、それに対して始めた時期は早かったか遅かったかという質問には、62%の人が「遅かった」と回答しており、もっと早く始めるべきだったと感じていることもわかりました。

エイジングケアを始める目安としては、シミやしわといった肌の変化が少しずつ現れてくる20代後半です。シミやしわに気付いてから対処するよりも、早めにエイジングケアを取り入れることでいつまでも若々しい肌を保てます。

メイクののりが悪い、小じわができた気がするといった肌の変化を感じたら、エイジングケアを始めましょう。

老化が進む4つの原因

アンチエイジングの方法を見る前に、なぜ老化が進むのかについて理解しておきましょう。老化の原因は、主に以下の4つです。

- ストレスや加齢による細胞の酸化

- 血糖値の急上昇によるタンパク質の糖化

- 遺伝子の影響

- 成長ホルモン分泌の減少

では詳しく解説していきます。

ストレスや加齢による細胞の酸化

細胞の酸化は、老化でもっとも大きな原因とされています。活性酸素が細胞を傷つけて酸化させると、老化を加速させてしまいます。

こう聞くと活性酸素は悪いもののように思えますが、体内の病原菌やウイルスから身体を守る免疫機能の役割も持っています。問題なのは、活性酸素が増えすぎることです。

ストレスや加齢の影響で、活性酸素の働きを中和する酵素の働きが弱まります。そうすると、活性酸素が増えすぎてしまい、細胞の酸化が進行するのです。

血糖値の急上昇によるタンパク質の糖化

血糖値の急上昇によって、AGE(終末糖化物質)によってタンパク質が糖化することも、老化の原因のひとつです。

AGEは血糖値が急上昇した際に過剰な糖がタンパク質にこびりついて糖化し、AGEという老化物質に変化します。AGEは強い毒性を持ち、老化を促進させる物質として注目されています。

AGEが溜まると、さまざまな病気や不調の発症につながります。たとえば、皮膚に蓄積されればシミなどの原因に、脳なら認知症に、血管なら動脈硬化・心筋梗塞、脳血管障害といったように、身体のあらゆる場所で深刻な病気や不調を引き起こします。

また、AGE値が高い場合は、老化の進行が早く、寿命が短くなることもわかっています。

遺伝子の影響

「長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)」は、老化や寿命の制御に重要な役割を持つ遺伝子とされています。長寿遺伝子は多くの生き物に備わっている遺伝子で、ヒトの10番目の染色体に存在します。

長寿遺伝子の働きが鈍くなると、活性酸素が増加したり、酸化で傷ついた細胞を修復する速度が落ちたりするといわれており、結果として老化に繋がるのです。

長寿遺伝子を活性化させるには、運動やカロリー制限などが有効とされているため、生活習慣に気を使うことが大切です。

成長ホルモン分泌の減少

20歳ごろまでは成長ホルモンが多く分泌されますが、加齢とともに分泌量は減少していきます。

成長ホルモンが減少すると、以下のようにさまざまなリスクがあります。

- コレステロールが増える

- 心筋梗塞や狭心症の危険性が高まる

- 糖尿病になりやすくなる

- 内臓脂肪が増える

- 筋肉量が低下する

- 骨が弱くなる

- 肌が乾燥して薄くなる

- 肌のハリやつやがなくなり、トラブルが起きやすくなる

そのため、成長ホルモンの分泌の減少を抑えることが、アンチエイジングにおいても重要になります。良質な睡眠をとったり、運動やバランスのとれた食事をしたりすることで、成長ホルモンの分泌を促すことが大切です。

セルフケアによるアンチエイジングの方法

ここまで、どのようにして老化が進むのかを解説しましたが、これらの原因に対処することがアンチエイジングになります。

セルフケアの方法はさまざまですが、大きく分類すると以下の4つに分けられます。

- 食事を改善する

- 運動を習慣化する

- 生活習慣を改善する

- 適切なスキンケアをおこなう

では、それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.食事を改善する

まず、すぐにでも取り入れられるのが「食事」の改善です。以下のことを意識しながら、食事の内容や摂り方を見直してください。

- アンチエイジングに効果的な食べ物・栄養素を意識して摂取する

- 食べ方に気を付ける

- 水分を意識して摂取する

- 必要があればサプリメントを服用する

では、詳しく解説します。

アンチエイジングに効果的な食べ物・栄養素を意識して摂取する

アンチエイジングに効果的な栄養素は、以下のようなものがあります。

| 体内の抗酸化力を高める | ・ビタミンA ・ビタミンC ・ビタミンE ・イソフラボン ・アントシアニン ・リコピン ・アスタキサンチン |

| 筋肉や肌を生成する | ・タンパク質 |

これらの栄養素を意識し、偏らないように摂取することが大切です。

しかし、食品の栄養素を毎回確認するのは大変です。そのため、下記のような食品を食事に取り入れるようにしてみましょう。

| 特徴 | 食品例 | |

| 発酵食品 | ・ビタミン・ミネラル類を豊富に含む ・抗酸化作用をもち、免疫力を整える |

・みそ ・納豆 ・ヨーグルト ・漬物 など |

| 大豆イソフラボン | ・ビタミンEによる抗酸化作用が期待できる ・女性ホルモンと似た働きをするため、肌や髪などの成長をサポートしてくれる |

・枝豆 ・納豆 ・豆腐 ・豆乳 など |

| スーパーフード | ・ビタミン・ミネラル類を豊富に含む | ・キヌア ・チアシード ・アサイー ・ザクロ など |

食べ方に気を付ける

食事内容だけでなく、食べ方にも気を付けましょう。具体的には、以下の3つです。

- 規則正しく食事する

- 食べる順番を意識する

- 腹八分目にとどめる

食べる時間がバラバラだという方は、1日3回規則正しく食事するようにしましょう。不規則に食事をしていると、血糖値が激しく上昇下降する原因になるからです。

たとえば朝食を抜くと、前日の夕食からお昼まで食事を摂らず、空腹の時間が長くなります。すると、エネルギーとなる糖分が不足していると脳が認識し、食事をした際に摂取した糖分を身体が取り込もうとするため、血糖値が急激に上昇してしまいます。

これが、タンパク質の糖化につながり、全身の老化を進行させ、さまざまな病気も引き起こします。

また、血糖値を急激に上昇させないためには、食べる順番も重要です。食物繊維やタンパク質には、血糖値の上昇を抑える効果があるため、炭水化物よりも先に食べるようにしましょう。

具体的には、以下の順番です。

- 食物繊維(野菜やきのこ類など)

- タンパク質(肉・魚・大豆など)

- 炭水化物(ご飯・パン・麺・イモ類など)

さらに、食事の量は「腹八分目」を目安にしてください。「もう少し食べられる」という状態で食事を終わらせましょう。そうすることで、脂肪・炭水化物・塩分の摂り過ぎを防止し、生活習慣病のリスクを減らせます。

ただし、日々の食事で量が食べられないという方は、無理に食事量を減らす必要はありません。活動量が少ない人の場合、女性なら1,400~2,000kcal、男性なら2,000~2,400kcal程度ですので、このカロリー量を目安として脂肪や炭水化物の摂取量を減らすなど、食事量を調整しましょう。

水分を意識して摂取する

水分の摂取量もアンチエイジングにおいて重要です。体内の水分量は歳をとるごとに減り、それが老化の原因になるといわれています。

1日の水分摂取量の目安は2Lですが、食事からも水分は摂取できます。食事や間食から1L、飲み物で1L摂るようにしましょう。

また、水分をまとめて摂取しても、すぐに体外に排出されてしまうため、意味がありません。少量をこまめに摂取するようにしてください。

必要があればサプリメントを服用する

食事を見直したものの、十分な栄養素を摂取することが難しい場合は、サプリメントも活用しましょう。

ただし、サプリメントはあくまでも補助食品です。食事内容をできるだけ改善し、それでも栄養が足りていない場合に活用するようにしましょう。

自然体で若々しくいるために1日でも早いエイジングケア(※1)を取り入れませんか?

鏡を見るたびにため息が出てしまう…

表情までどんよりしていて、なんだか元気も出ない…

いつまでも若々しく、健康的にキレイでいたいなら、早めのエイジングケア(※1)が必要です!毎日コツコツ継続することが、若々しさの維持につながります。

エイジングケア(※1)を習慣化するなら、毎日続けやすいサプリメントで、身体の内側からケアをしましょう。

美容・健康のために、インナーケアの新習慣をスタートしませんか?

※1年齢に応じたお手入れ

2.運動を習慣化する

運動を習慣化することで、以下のような効果が得られます。

- 若返りホルモンである「成長ホルモン」、幸せホルモンである「セロトニン」が分泌される

- 体脂肪を分解するアドレナリン・ノルアドレナリンが分泌される

- 筋肉量を増加・維持できる

- 血糖値の急上昇を防止できる

運動には、有酸素運動・無酸素運動(筋トレ)・ストレッチがありますが、それぞれの効果について詳しく見ていきましょう。

有酸素運動

有酸素運動は、酸素を取り入れながら運動をおこなう、脂肪燃焼に効果的な運動です。運動習慣がない人でも取り入れやすく、脂肪を燃焼させる以外にも心肺機能を向上させ、血液循環がよくなることで美肌効果も期待できます。

運動をはじめるなら、まずウォーキングからはじめるのがおすすめです。毎日でなくてもいいので、曜日や時間を決めて取り組みましょう。

慣れるまでは無理をせず、1日5分からでも大丈夫です。慣れてきたら徐々に時間を伸ばし、最終的には1日20分以上を目安にしましょう。

ランニングの場合は、息が苦しくならない程度にとどめてください。目安は会話しながら走れる状態です。息が上がってしまうと、酸素を十分に取り込めず、有酸素運動の効果が得られなくなってしまうので、注意しましょう。

無酸素運動(筋トレ)

筋トレは筋肉量を効果的に増やし、基礎代謝量を上げる効果があります。成長ホルモンの分泌も促すので、肌の老化も防止できます。

筋トレと聞くと「腕立て伏せ」や「腹筋」をイメージする方も多いと思いますが、大きな筋肉を鍛えた方が効果的に筋肉量をアップできます。大きな筋肉は下半身に集まっているので、下半身を中心とした筋トレがおすすめです。

スクワットは効果的に下半身を鍛えられます。そのため、まずはスクワットからはじめてみましょう。

また、椅子やソファに座っているときに、片足ずつ交互に持ち上げる運動や、足の間にボールを挟んでボールをつぶすように力を込める運動など、何かをしながらできる運動も取り入れてみましょう。

ストレッチ

ストレッチをおこなうと、身体の柔軟性が向上します。

歳をとるごとに柔軟性は失われていき、転倒によるけがや関節が曲がりにくくなるなどのリスクが高まります。ストレッチをおこなうことで、そのリスクを軽減できるのです。

また、柔軟性のある身体は姿勢や歩き方などから、しなやかで若々しい印象を与えます。

ストレッチによって血行が促進されることで、体内の老廃物が溜まりにくくなり、むくみの予防効果も期待できます。

3.生活習慣を改善する

生活習慣を改善する場合、以下の2つを意識しましょう。

- 良質な睡眠をとる

- 湯船に浸かる

では、詳しく解説します。

良質な睡眠をとる

睡眠中は、アンチエイジングにおいて重要な「成長ホルモン」が多く分泌される時間です。成長ホルモンは、肌の古い細胞から新しい細胞へと生まれ変わらせる働きを促進してくれます。

成長ホルモンを十分に分泌させるには、寝入りから3時間の間に深く眠れるかが重要です。寝つきが悪かったり、朝起きたときに疲れが取れていなかったりする場合は、良質な睡眠がとれておらずしっかりと成長ホルモンを分泌させられていない可能性があります。

良質な睡眠をとるには、以下のようなことをおこないましょう。

- 朝起きたら日光を浴びる(曇りの日も同様)

- 頭と身体を使い、疲れのバランスをとる

- 就寝前にスマートフォンやパソコンを見ない

- お風呂は就寝の1時間前に済ませておく

これらを意識することで、睡眠の質を改善できる可能性があります。

湯船に浸かる

加齢による不調の防止や、美肌を保つためには、血行を促進させることが大切です。血行を促進させるには、毎日湯船に浸かるのが効果的です。

入浴の効果を高めるには、ややぬるめの温度(40℃程度)で、20分を目安に浸かりましょう。

4.適切なスキンケアをおこなう

ここまでは、健康と美容の両方に効果のあるアンチエイジング方法について解説してきましたが、ここからは特に美容面でアンチエイジングに取り組みたい人に向けた方法を解説します。

セルフのスキンケアとして、以下の方法を取り入れてみてください。

- 紫外線対策をおこなう

- 顔や頭のマッサージをする

- 部屋の乾燥対策をする

では、詳しく解説していきます。

紫外線対策をおこなう

紫外線はシミなどの原因となるため、1年を通してケアすることが大切です。外出の際は日常的に日焼け止めを塗る習慣をつけましょう。

また、日傘や帽子、アームカバーやフェイスカバーも組み合わせるとなお効果的です。

顔や頭のマッサージをする

顔や頭のマッサージをおこない、血流を促しましょう。

顔の血行が悪くなると老廃物が肌に溜まる原因になり、肌がくすんで見えてしまう可能性があります。また、目の周りの血行が悪くなると、くまができる原因にもなります。

顔全体や目の周りを定期的にマッサージするようにしてください。

また、顔だけでなく頭皮の血行不良も、たるみやくまの原因になります。頭皮のマッサージも併せておこないましょう。

部屋の乾燥対策をする

部屋が乾燥した状態は、肌のバリア機能を低下させ、外部からの刺激に弱くなることでかゆみや赤みを引き起こす可能性があります。また、乾燥した状態を放置することで、肌のハリがなくなり、老けて見えるようになってしまいます。

そのため、肌自体の保湿をおこなうことはもちろんですが、部屋そのものも乾燥対策をおこなうことが大切です。

潤いのある肌を保つには、60~65%程度が理想です。それを超えると加湿のしすぎでカビが発生しやすくなるので、湿度を自動で調整してくれる加湿器などを活用するのがおすすめです。

セルフケアにプラスしておこなう美容のアンチエイジング方法

美容面でアンチエイジングをおこなう場合、ここまで解説したセルフケアに加えて、以下の方法を取り入れるとさらに効果的です。

- エイジングケアができる基礎化粧品を使う

- エイジングケアができるサプリメントを使う

- 美容医療の施術を受ける

では、これらの方法について詳しく見てみましょう。

1.エイジングケアができる基礎化粧品を使う

アンチエイジングに効果的な成分を配合した基礎化粧品なら、毎日の肌のお手入れにプラスするだけでエイジングケアができます。肌の悩みに合わせて、基礎化粧品を選びましょう。

| 悩み | 効果的な成分 |

| ハリや弾力の不足 | ・ビタミンC誘導体 ・レチノール ・ナイアシンアミド ・ヒアルロン酸 など |

| くすみ | ・ビタミンC誘導体 ・コウジ酸 ・トラネキサム酸 ・アルブチン など |

| 肌荒れ | ・ビタミンC誘導体 ・グリチルリチン酸ジカリウム ・アズレン |

| 乾燥肌 | ・コラーゲン ・ヒアルロン酸 ・セラミド |

また、近年注目を集めており、エイジングケアに効果的な新しい成分である、「ヒト幹細胞培養エキス」の原液美容液もおすすめです。

上表のような成分を使用した基礎化粧品は、症状に合わせてケアをおこなう対症療法ですが、ヒト幹細胞培養エキスは細胞に直接働きかけて活性化し、若々しい肌を目指せます。

また、コラーゲンやヒアルロン酸などを自らつくり出せる肌を目指せるため、上表のような悩みすべての改善が期待できます。

ヒト幹細胞培養エキスについては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

2.エイジングケアができるサプリメントを使う

アンチエイジングに効果的なサプリメントを使用すれば、体内からエイジングケアができます。

さまざまなサプリメントがありますが、エイジングケアに効果的であるとして注目を集めているのが、「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」です。NMNを摂取することで、以下のような効果を得られます。

- シミやたるみの改善

- 肌のつややキメがアップ

- 代謝の向上

NMNはビタミンB3の一種で、枝豆・ブロッコリー・アボカドなどの食品で摂取できますが、含有量はごくわずかであるため、十分な量を食事から摂取するのは困難です。

そのため、サプリメントから摂取するのが効果的です。

ほかにも、プラセンタやプロテオグリカンなど、エイジングケアに効果的なサプリメントがあります。成分ごとの効果を確認して取り入れるサプリメントを選びましょう。

自然体で若々しくいるために1日でも早いエイジングケア(※1)を取り入れませんか?

鏡を見るたびにため息が出てしまう…

表情までどんよりしていて、なんだか元気も出ない…

いつまでも若々しく、健康的にキレイでいたいなら、早めのエイジングケア(※1)が必要です!毎日コツコツ継続することが、若々しさの維持につながります。

エイジングケア(※1)を習慣化するなら、毎日続けやすいサプリメントで、身体の内側からケアをしましょう。

美容・健康のために、インナーケアの新習慣をスタートしませんか?

※1年齢に応じたお手入れ

3.美容医療の施術を受ける

美容医療の施術を受けることで、アンチエイジングする方法もあります。施術によって効果的な成分をダイレクトに体内に注入したり、若々しく見えるようにしたりできます。代表的な施術は以下のとおりです。

| 特徴 | 費用相場 | |

| ヒアルロン酸注入 | ・加齢による顔のボリューム減少やフェイスラインを整える効果が期待できる ・潤い、ハリ、弾力のある肌を保てる ・個人差はあるが、約6か月~2年効果が持続 |

55,000~150,000円/1本 |

| ボツリヌス治療 | ・眉間や目尻の表情じわなどの改善効果が期待できる ・個人差はあるが、約3~4か月効果が持続 |

数千~100,000円 ※施術箇所によって費用が大きく異なる |

| レーザー治療 | ・メラニンにアプローチし、肌の色を均一に整える ・肌の状態によって必要な施術回数は異なる |

数千~100,000円 |

| 糸リフト | ・肌の引き締めや肌状態の改善が期待できる ・メスを使用しないため、身体への負担が少ない |

50,000~100,000円/1本 |

アンチエイジングは継続することが大切

アンチエイジングは、継続することが非常に大切です。そのため、いかに習慣化できるかが若々しさを維持するための鍵となります。

たとえば、一時的に運動をしたとしても、やめてしまえば筋力や心肺機能は低下し、健康を維持できなくなったり、肌に不調を感じたりする可能性があります。

また、食事やスキンケアで一時的に肌や身体の状態が良くなっても、やめてしまえばエイジングケアをおこなう前に戻ってしまいます。そのため、確実に習慣化できるようにしていくことが重要です。

本記事ではさまざまなアンチエイジングの方法を紹介してきましたが、あれもこれも取り入れようとすると、最初のうちはモチベーションが高いため問題なくできるかもしれませんが、モチベーションが下がった瞬間、面倒になってしまう可能性があります。

そうすると三日坊主になってしまう可能性があるので、少しずつ取り入れていくのがおすすめです。

まずは、基礎化粧品やサプリメントなどから取り入れ、少しずつ食事・運動・生活習慣を改善してみてはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、アンチエイジングの意味や方法について解説してきました。最後にまとめをご紹介します。

■アンチエイジングとは

老化を防止して若々しさを維持すること

■老化が進む原因

- ストレスや加齢による細胞の酸化

- 血糖値の急上昇によるタンパク質の糖化

- 遺伝子の影響

- 成長ホルモン分泌の減少

■セルフケアによるアンチエイジングの方法

| 食事を改善する | ・アンチエイジングに効果的な食べ物・栄養素を意識して摂取する ・食べ方に気を付ける ・水分を意識して摂取する ・必要があればサプリメントを服用する |

| 運動を習慣化する | ・有酸素運動 ・無酸素運動(筋トレ) ・ストレッチ |

| 生活習慣を改善する | ・良質な睡眠をとる ・湯船に浸かる |

| 適切なスキンケアをおこなう | ・紫外線対策をおこなう ・顔や頭のマッサージをする ・部屋の乾燥対策をする |

■セルフケアにプラスしておこなう美容のアンチエイジング方法

- エイジングケアができる基礎化粧品を使う

- エイジングケアができるサプリメントを使う

- 美容医療の施術を受ける

アンチエイジングは継続しておこなうことが重要です。できることから少しずつはじめ、習慣化を目指しましょう。

キレイな人はもうはじめています!自然体で若々しくいるために1日でも早いエイジングケア(※1)を取り入れませんか?

鏡を見るたびにため息が出てしまう...

表情までどんよりしていて、なんだか元気も出ない...

いつまでも若々しく、健康的にキレイでいたいなら、早めのエイジングケア(※1)が必要です!毎日コツコツ継続することが、若々しさの維持につながります。

エイジングケア(※1)を習慣化するなら、毎日続けやすいサプリメントで、身体の内側からケアをしましょう。

美容・健康のために、インナーケアの新習慣をスタートしませんか?

※1年齢に応じたお手入れ

-

プラセンタの美容効果|目的別の取り入れ方や商品の選び方も解説

プラセンタの美容効果|目的別の取り入れ方や商品の選び方も解説 -

ヒト幹細胞培養エキスとは|効果・取り入れ方・選び方をわかりやすく解説

ヒト幹細胞培養エキスとは|効果・取り入れ方・選び方をわかりやすく解説 -

プラセンタとは?期待できる効果や取り入れ方・副作用をわかりやすく解説

プラセンタとは?期待できる効果や取り入れ方・副作用をわかりやすく解説 -

プロテオグリカンは美容に効果的な成分|副作用・取り入れ方・選び方も紹介

プロテオグリカンは美容に効果的な成分|副作用・取り入れ方・選び方も紹介 -

3分でわかるヒト幹細胞培養エキスとは|美肌を作るために必要な3つの効果も解説

3分でわかるヒト幹細胞培養エキスとは|美肌を作るために必要な3つの効果も解説 -

プラセンタを飲んで健康的な毎日に|摂取量や摂取タイミングも解説

プラセンタを飲んで健康的な毎日に|摂取量や摂取タイミングも解説 -

大人のにきび悩みはプラセンタで解消!5つの美容効果とスキンケアの選び方を解説

大人のにきび悩みはプラセンタで解消!5つの美容効果とスキンケアの選び方を解説 -

目頭のシワは老けて見える原因になる|ケアについても解説

目頭のシワは老けて見える原因になる|ケアについても解説 -

顎下のたるみは2つのフェイストレーニングで解消|簡単セルフケアも

顎下のたるみは2つのフェイストレーニングで解消|簡単セルフケアも -

【フェイストレーニング講師直伝】たるみの予防方法!エクササイズも紹介

【フェイストレーニング講師直伝】たるみの予防方法!エクササイズも紹介

-

プラセンタの美容効果|目的別の取り入れ方や商品の選び方も解説

プラセンタの美容効果|目的別の取り入れ方や商品の選び方も解説 -

ヒト幹細胞培養エキスとは|効果・取り入れ方・選び方をわかりやすく解説

ヒト幹細胞培養エキスとは|効果・取り入れ方・選び方をわかりやすく解説 -

エクソソームとは|美容・健康効果や取り入れ方をわかりやすく解説

エクソソームとは|美容・健康効果や取り入れ方をわかりやすく解説 -

プラセンタとは?期待できる効果や取り入れ方・副作用をわかりやすく解説

プラセンタとは?期待できる効果や取り入れ方・副作用をわかりやすく解説 -

プロテオグリカンは美容に効果的な成分|副作用・取り入れ方・選び方も紹介

プロテオグリカンは美容に効果的な成分|副作用・取り入れ方・選び方も紹介 -

アンチエイジングとは|老化が進む原因と15の老化防止方法を解説

アンチエイジングとは|老化が進む原因と15の老化防止方法を解説 -

3分でわかるヒト幹細胞培養エキスとは|美肌を作るために必要な3つの効果も解説

3分でわかるヒト幹細胞培養エキスとは|美肌を作るために必要な3つの効果も解説 -

プラセンタを飲んで健康的な毎日に|摂取量や摂取タイミングも解説

プラセンタを飲んで健康的な毎日に|摂取量や摂取タイミングも解説 -

更年期症状はアロマで緩和しよう!おすすめのアロマと使い方を紹介【医師監修】

更年期症状はアロマで緩和しよう!おすすめのアロマと使い方を紹介【医師監修】 -

大人のにきび悩みはプラセンタで解消!5つの美容効果とスキンケアの選び方を解説

大人のにきび悩みはプラセンタで解消!5つの美容効果とスキンケアの選び方を解説